ミミズとぼくの付き合いが始まったのは、ロデイルさんの本がきっかけだった。

自然が好きで、海外に憧れを持った僕は、農業で国際協力をしたかった。

そういう進路に進めれば、どちらか一方ではなく、自然と海外の両方を満たすことができる。

だから、農学系の学部に進み、そのなかで国際協力を推し進める学科に入学した。

大学2年生のころ、一冊の本を読み、そこですぐにミミズに興味を持った。

ただしく言えば「すぐ」ではなかったと思うが、それでもビビッと惹かれた。

どうして、これほどに素晴らしい生物を、いまの農業では利用しないのだろう????

それが、ぼくが活字の「ミミズ」と出会ったとき、最初に抱いた素朴な疑問だった。

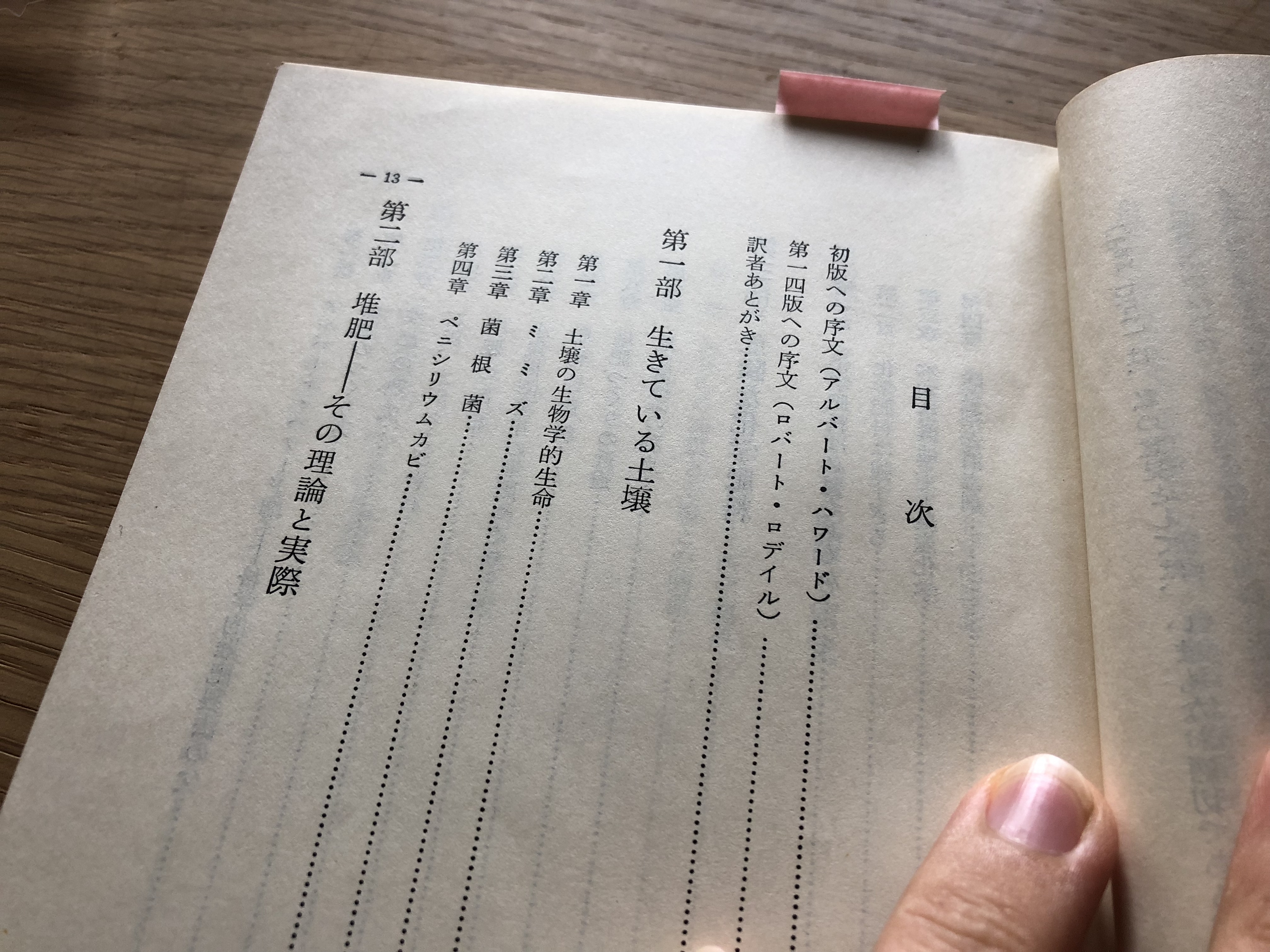

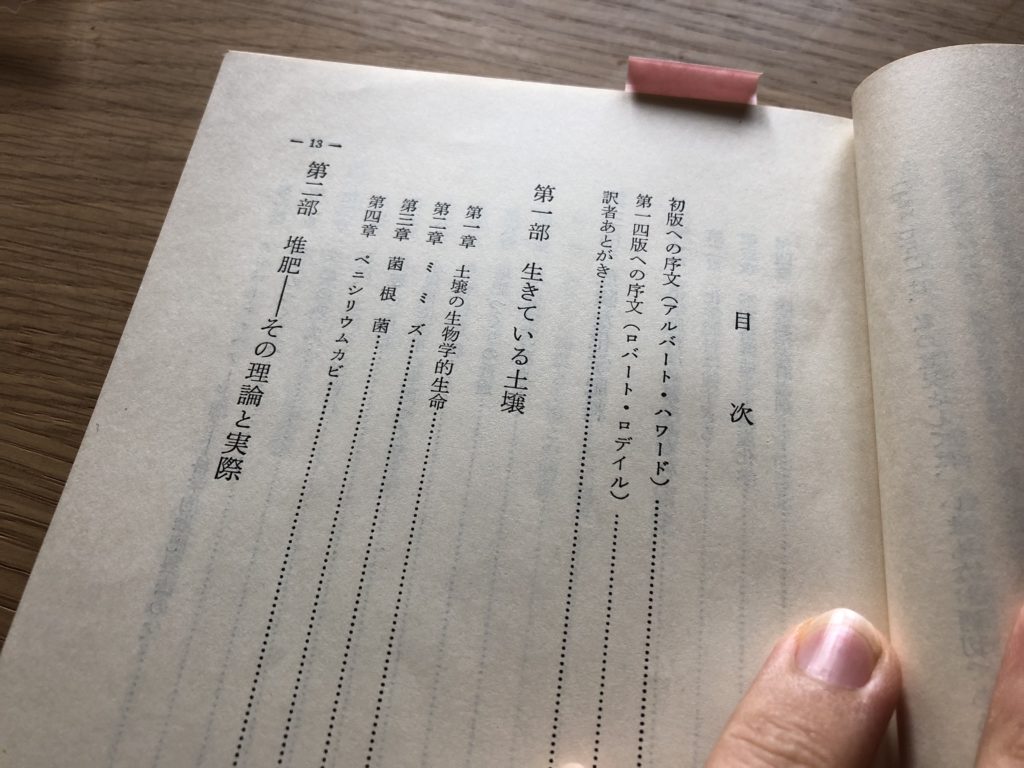

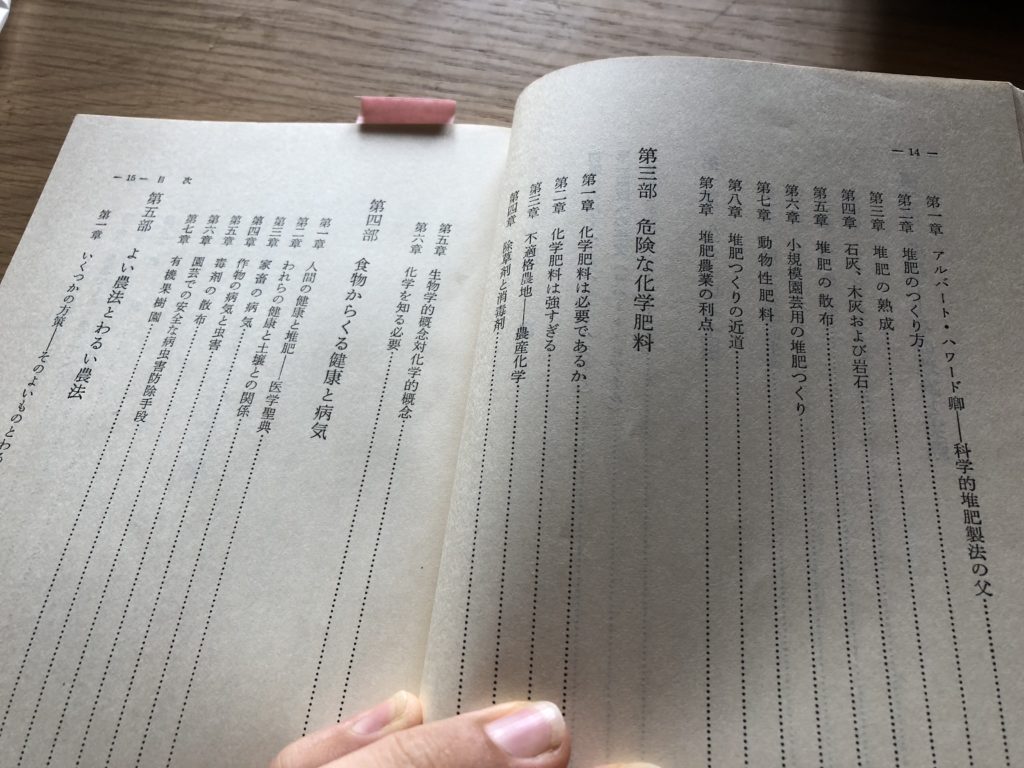

目次 Índice

ミミズは”彼女”です

最初から、少し話が逸れて申し訳ないが、ミミズは彼女です。

ぼくはコロンビアにいるとき、ミミズを自分の部屋のベッドの下で飼っていた。

ミミズと寝ることはなかったが、それでも同じ屋根の下、ときをともにした。

ミミズは、スペイン語では、Lombriz de tierraと言い、女性名詞・男性名詞があるスペイン語において、ミミズは女性名詞。

Las lombrices ミミズたちは、Las mujeres 女性たちと文法的には同じ役割を果たす。

そのため、一度「ミミズ」と言えば、その後は「Ella 彼女」と言っても通じる。

つまり、

ぼくはミミズを部屋に飼っていて、「彼女たち」と一緒に寝ている。

と言える。

そう、ミミズはぼくの彼女(恋人)ではないけど、ミミズは女性名詞なので「彼女」なのだ。

ぼくが彼女と出会ったのは、大学2年生だった

ぼくは、いわゆる意識高い系だった。

大学というのはおもしろいもので、講義が朝から晩までない。

だから、勉強したいのに、たくさんのことを学びたいのに、受動的に学ぶことができない。

学びたいのなら、能動的に学ばなければならない。

ぼくは入学ガイダンスの前から、大学の図書館に入り浸っていた。

そこで、ほとんどすべてのDVDを見た。

学問の勉強をしに行くのに、アルバイトに精を出して、本業をおろそかにしてしまっては本末転倒だと思った。

図書館に拠点を置いて、暇があれば、勉強をするわけでもなく図書館に居る習慣を付けた。

生物資源科学部という農学系の学部だったので、農業全般に関する書籍はたくさんあった。

だから、わざわざ自分でお金を出して買わなくても、たくさんの本を読むことができた。

何冊も、何十冊も読んでいると、だいたいどの本も同じようなことを言っていることに気づいた。

その共通する部分が、現代農業の基本的な考え方や現状なのだと思った。

有機農業という概念を提唱した、アルバートハワードさんの農業聖典を読み、いまの農業が果たして「前に」進んでいるのかどうかに疑問を持った。

農芸化学やバイオテクノロジーばかりが注目されて、その”挑戦的な”前進が話題に挙がるばかり。

その上澄みの部分ばかりを見て、前に進んでいると思い込んでいることが不思議だった。

何十年も昔に出版されて、何十年も前から気づいているひとがいるのに、どうしていまの農業は「前に進んでいない」のだろうかと思った。

そうに疑問に思っているときに、ある一冊の本と出会った。

僕の人生を変えた一冊:

J.I.ロデイル「有機農法 自然循環とよみがえる生命」

この本を図書館で自分で見つけたのか、はたまた、学部時代の恩師の研究室でぼくがこっそり手に取ったのか、先生から紹介されたのかわからない。

でも、ぼくはこの本と出会った。

J.I.ロデイルの有機農法

この本は1974年出版なのだが、ハワードさんの農業聖典と同様に、現代の農業の問題をすでに当時扱っていたのだ。

現在も、数十年後の農業界のビジョンを大枠で描くことができるように、当時、軍事用のダイナマイト製造のために合成されたアンモニア窒素の波が食糧生産の世界に押し寄せた激動の時代に、すでにその”魔法”がいつ解け、どう解けるかを見通していた人たちがいたのだ。

20歳にもなっていなかったぼくは、単純にこれらの「最先端な昔の本」を読んで、『見えているひとは見えているのだな』ととても感心した。

そして、それと同時に、これらの本が世に出てから何十年も経っているのに、どうして彼らが提唱することをやっていることがほとんどいないのか、不思議で不思議でしょうがなかった。

だって、40年前から素晴らしい農法が提示されているのに、なんでいまの農業がそっちに舵をとらないで、わざわざ自分たちでドブに突っ込むようにハンドルを切っているのか。ぼくはそれが理解できなかった。

もちろん、当時の僕も今の僕と変わらず、見えている世界は狭く、見識も少なかったから、理解できないことは多かった。

第1部で、土壌の生物性を扱っている奇妙さ

一般的に、いまでもそうだが、有機農業や土壌の話をするとき、まず話にあがるのは肥料の話である。

つまり、土壌の化学性(養分やpHなど)が、第一に紹介される。

それは暗に、われわれは農業において、土壌を「肥料をとどめる場所」程度にしか考えていないということを意味している。

本屋さんに陳列されている「有機農業」に関する王道本は、普通、菜園デザインや肥料の作り方などを序盤に配置し、その何分の1程度の文章で中盤あたりで「土壌の生き物」に触れる。

それも、畑に住むことができるのは土壌微生物だけだと言わんばかりの微生物特集を組んでいる。

ぼくも、ロデイルさんの本を読むまで、そういう世界が当たり前なのだと思っていた。

でも、ロデイルさんの本は違った。

まず第1部で、「生きている土壌」を扱っていたのだ。

そしてすぐさま、ミミズの話が始まった。

奇妙で奇妙で仕方がなかった。

それまで、何十冊も農業に関する本を読んでも、ミミズに10ページを割いている本はなかったし、「ミミズは良い生物である」と教えてくれる本は一冊もなかったからだ。

それから、ぼくは『どうして、ここまで素晴らしいミミズという生き物を、現在の農業では無視しているのだろうか?彼女たちのポテンシャルを活かすことができる技術はないのだろうか?』と、ミミズのことを気にし始めた。

ミミズが土壌を駆動しているというが、普通の畑でミミズを見たことがなかった

ミミズに興味を持ったぼくは、畑や大学構内でミミズを探そうとした。

ただの興味で、穴を掘ったりすることはなかったが、それでも草ボウボウの研究室の畑で農作業をすると、比較的容易に彼女たちを発見した。

それまでは「ミミズだ」程度の関心だったし、彼女たちがそこにいてもなんら不思議に思ったりすることもなかった。

それが、ロデイルさんの本を読んでから、日本語で「ミミズ」と題の振ってある本をすべて買い、読んでみると、「なんて良い生物なのだろう」という想いを抱えるようになった。

(なかには、「ミミズ」という題で、みみずについてほとんど触れない本もあった。笑)

そこで、次に思ったのは、

現代一般的な””綺麗な裸地””の畑ではミミズを見かけることはないのだが、ミミズは土壌の健全性に大切だという、この矛盾に似た奇妙さだった。

現在の不耕起栽培や自然栽培、保全農業という技術や農業世界があることを知るよしもなく、ただただ「農業の本」が誘導してくれる”綺麗な”農業では、ミミズは生息することができないことはすぐに悟った。

だから当時、ミミズは土壌の生き物だが、現代においてミミズを畑で飼うことは不可能だと思った。

有機物が圧倒的に少なく、土壌の温湿度の変動が激しく、

天地がひっくり返り、頻繁にギロチンのようなナイフが土壌を細断する畑で彼女たちが生活を営むことは不可能なのだ。

畑にミミズはいないから、身近な場所でミミズを飼うことにした

それ以来、ぼくはミミズを畑から離れた身近な場所で飼うことで、彼女たちのポテンシャルを農業に利用したいと思った。

それが、ミミズコンポストという、堆肥型のミミズを箱などで飼育し、そこにバナナの皮やキャベツの皮などの生ゴミを彼女たちの餌として投入することで、有機ゴミを有機肥料にする技術だった。

このミミズコンポストという技術を、卒論ではテーマにした。

そして、つい最近で言えば、この技術で南米のコロンビアで国際協力をしてきた。

ミミズは日本国内よりも、圧倒的に国外(欧米やオーストラリア、インド、フィリピン、キューバ、中南米)で正当に評価されている。

ミミズ?気持ち悪い。

と、思われることに対してぼくは逆上することはない。

それでも、正当に評価してもらいたいと少しは思う。

そんな彼女たちは、どんな言葉をかけられようが、ときにおしっこをかけられようがせっせと働いている。

これほど、縁の下の力持ちに徹することができる健気な生き物は珍しい。

ミミズが安心して住むことができる畑では、人間の管理は彼女たちがやってくれる

ミミズといっても、いろいろ種類がいる。

畑いるミミズと、ミミズコンポストで飼育するミミズは異なる。

僕らが作り上げた人工的な世界で飼育可能なミミズは、堆肥型ミミズで、容易に飼育が可能。

一方で、自然土壌に棲むことができるミミズは、攪乱が嫌いで、苦手なので、部屋のなかで飼うのは非常に困難。

森林や草原などの自然土壌で棲むことができるということは、”綺麗な”畑というのは決して「自然な土壌」ではないということ。

慣行農業だろうが、有機農業だろうが畑を耕してしまえば、ミミズは生息することが難しくなる。

だから、土壌の生物が、土壌の環境を”自然に”整えてくれることができなくなる。それを期待することができない。

実際、ミミズがたくさんいる畑では、収量がそれに伴い高くなることが報告されているのだが、彼女たちが安心して生活を営み、自然プロセスで持続的に土壌を改善していくことのできる畑というのはほとんどない。

大学院に進学した後、ミミズが畑に住むことができる畑があることを知り、そして、そういう管理を概念的にすでに実践している農家が、(少ないながらも)いることを知った。

ミミズのポテンシャルを知っていたぼくは、その土壌生物の機能をきちんと管理して、彼女たちに農家の多くの作業を任せることができれば、これほど環境的に持続的に、経営的に持続的なものはないと同意した。

収量が70%になっても、農家のエフォート(作業努力)が30%になれば、それはとても大きな価値がある。

100%の収量を得るために、農家が100%のエフォートをかけて儲からないのは、経済学的に必然だ。

それを90%の収量で、エフォートが70%まで落とすことができれば、利益率は高まる。

究極的に言ってしまえば、農家はちょっちょっと何かをするだけで、収量70%を維持することができれば、きちんと収益を得ながら、「いぞがしい、いそがしい」と嘆かないで済むようになる。

そういうことを考えて、仕事をしているわけだ。

それもこれも、僕の場合ミミズという生物に出会っていなければ、到底知ることのない世界だっただろう。

みなさん、ミミズと彼女たちに連なる世界へようこそ

土壌は農学だけの専売特許ではない。

土壌という自然生態系の基盤は、生態学の分野でもきちんと発展してきている。

そして、農学が対象としてきた土壌のように、化学性・物理性のみで、土壌のすべてを説明しようとすることには限界があることがわかってきている。

もし、畑の土壌に化学性と物理性しかないとしたら、そこに変化をもたらすのは人間以外のだれもいない。

だから、多くの農家はすべてを自身の手で制御したがる。そう、自負しているのだ。

でも実際には、そこに土壌生物がいる。

彼らがそこで生活をしていることで、土壌の化学性や物理性が変化していくのだ。

森林が肥料を与えることなく、何百年と存在し続けることが、彼らの働きとその環境の持続性を保証してくれている。

土壌は、化学性・物理性、そして生物性の3つで構成されている。

ミミズはぼくを、最も重要で、最もおもしろい土壌の生物性という世界へと招き入れてくれた。

ミミズから土壌生物、植物根、植物や土壌動物の多様性へと、つぎつぎと新たな扉をくぐり抜け、そして、有機花や昆虫の天敵管理など、次から次へと課題を出してくれる。

最近は、ダニが好きで、先輩方の本を移動中ニヤニヤしながら読んでる。

言葉遊びが面白いのだ。

この世界はとてもおもしろいのだが、いかんせん、ない頭をうまくつかうためには頭の中を整理しなくていけない。

そして、なにより、モノの名前を覚えることが不得意なぼくにとって、花の名前を覚えたり、昆虫や土壌動物の名前を覚えることは意外とストレスなのだ。

最近、つかれたな。。。。笑

おしまい。笑

LEAVE A REPLY